ふるさと納税の「上限額ってどうやって分かるの?」と悩む方は多いのではないでしょうか。

この記事では、ふるさと納税の控除と上限額の仕組みを初心者向けに整理し、年収別の簡単なシミュレーションを交えて解説します。

自分に合った寄付額の目安を知って、無駄なくお得にふるさと納税を始めてくださいね。

妻(さら)

妻(さら)ふるさと納税って、よく聞くけど「上限額」ってよく分からないんだよね。

僕も最初は同じだったよ。でも調べてみたら、意外とシンプルなんだ。この記事で整理していこう。

※「ふるさと納税の基本の仕組み」についてまだ不安な方は、まず【関連記事:ふるさと納税の仕組みと控除をやさしく解説!お得になる理由とは?】をチェックしてみてください。

ふるさと納税の上限額とは

ふるさと納税は「寄付すればいくらでも控除される」わけではありません。

人それぞれに控除できる金額の上限があり、この範囲を超えて寄付すると自己負担が大きくなります。

まずは「上限額」という仕組みがあることを理解しておきましょう。

でも、どうして上限なんてあるの?

いい質問だね。上限がある理由と、自分の上限を確認する方法を続く記事で整理していくよ。

ふるさと納税の「控除」とは、寄付した金額のうち自己負担2,000円を除いた分が税金から差し引かれる仕組みのことです。

寄付をした年の所得税は一部が還付され、翌年の住民税は控除される形で反映されます。

つまり「現金で丸ごと戻る」のではなく、支払う税金が軽くなる制度だと覚えておきましょう。

上限額が存在する理由

上限額が設定されているのは、国や自治体に本来納めるべき税金の範囲を超えて控除することはできないからです。

寄付そのものは自由ですが、上限を超えた部分は控除の対象外となり、そのまま自己負担になります。

「上限を超えた寄付は単なる寄付」となり、お得にはならない仕組みなんです。

上限額を決める主な要素(年収・家族構成)

ふるさと納税の上限額は、「年収」と「家族構成」によって大きく変わります。

この2つで上限がほぼ決まるんです。

まず年収が高いほど、支払う税金(所得税・住民税)が多くなります。

その分だけ控除できる金額も大きくなる仕組みです。逆に年収が低いと税金の額も少ないため、控除できる上限も下がります。

もう一つのカギが「家族構成」。たとえば扶養している家族が多いほど、扶養控除などで課税所得が減るため、上限額も小さくなります。

同じ年収でも「独身」と「子育て世帯」では上限が全然違うんです。

たとえば目安として、

年収500万円・独身 → 約6万円前後

年収500万円・夫婦+子ども2人 (大学生+高校生)→ 約3万円前後

といった差になります。

同じ年収500万円でも、上限額が倍くらい違うんだ!

そうなんだ。だから年収だけで判断しちゃうと間違えやすいんだよ。家族構成もセットで考えるのがポイントだね。

次の見出しでは、実際にどうやって上限額を調べるのかを、源泉徴収票を使って分かりやすく説明します。

ふるさと納税の上限額を知る方法

自分のふるさと納税の上限額を知る方法は、実はとてもシンプルです。

手元の源泉徴収票と、ふるさと納税サイトのシミュレーションツールを使うだけで、上限額の目安をつかめます。

<上限額を知るための2ステップ>

自分の所得や控除額を把握して、シミュレーションの準備をする。

各ふるさと納税サイトで具体的な上限額を算出する。

上限額を知ることができれば、無理のない寄付計画を立てられ、損をする心配もなくなります。

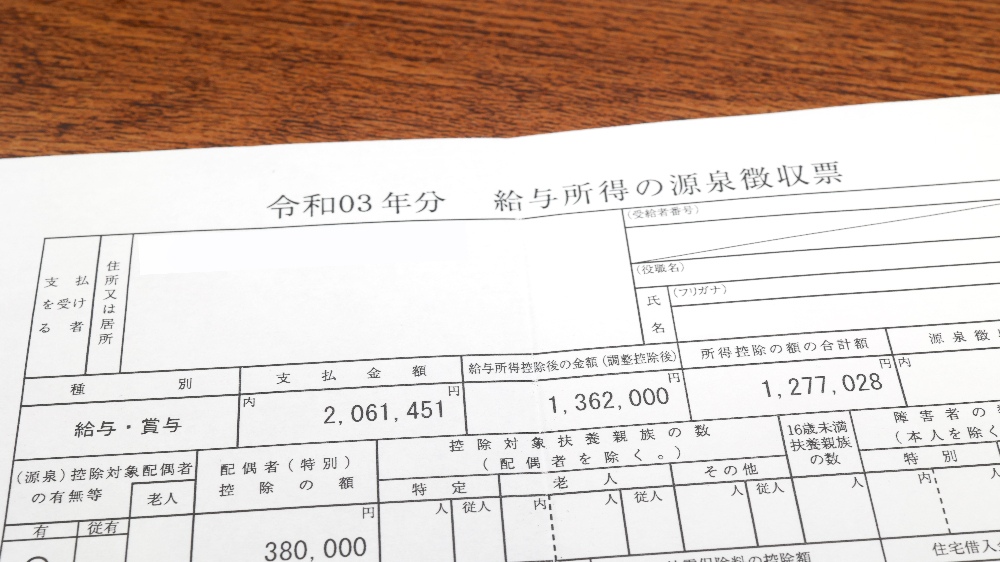

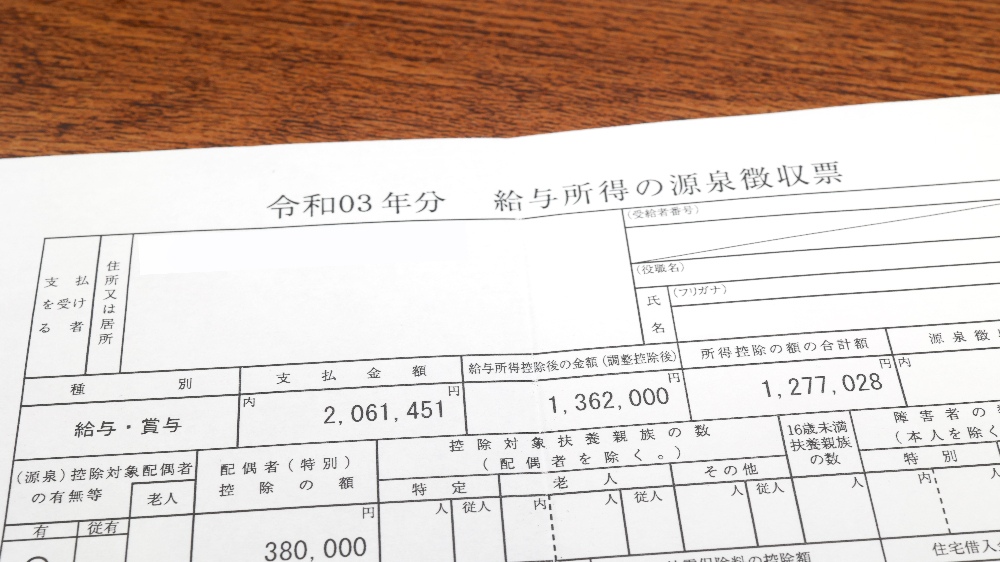

ステップ① 源泉徴収票の情報を確認する

上限額を正確に知るにはシミュレーションツールを使うのが基本ですが、その際に必要になるのが「源泉徴収票」の情報です。

毎年、年末に会社から受け取る源泉徴収票には、ふるさと納税の上限額を計算するために必要な数字がすべて記載されています。

特に確認しておきたいのは次の2つです。

「給与所得控除後の金額」:課税対象となる所得額

「所得控除の合計額」:社会保険料や扶養控除などを差し引いた金額

これらの数字をもとに、各ふるさと納税サイトのシミュレーションツールに入力すると、自分の寄付上限額の目安が分かります。

寄付した年の前年の源泉徴収票を使えば「おおよその目安」を知れるので、寄付の計画を立てやすくなります。

さらに、寄付した年の年末に会社から受け取る最新の源泉徴収票を使えば、その年の上限額をより正確に把握できます。

ステップ② 控除シミュレーションツールを活用する

ふるさと納税の上限額を調べるときは、ポータルサイトの「控除シミュレーション」を使うのがもっとも便利です。

源泉徴収票に記載された情報をもとに入力するだけで、あなたの「寄付できる上限額の目安」がすぐにわかります。

使い方はとてもシンプルです。

※簡易シミュレーションでは入力欄がない場合もあります。

この結果をもとに寄付先を選べば、損をしない範囲で安心して「お得なふるさと納税」を楽しめます。

より詳しい年収別のシミュレーション例は、次回の記事でわかりやすく紹介しますので、ぜひ続けてチェックしてくださいね。

シミュレーションの簡易イメージ(年収別)

ここまでで、上限額は「年収」と「家族構成」によって決まることを確認してきました。

では実際に、年収ごとにどのくらいの寄付ができるのかを見てみましょう。

あくまで目安ですが、シミュレーション結果を知ることで「自分はどのくらい寄付できるのか」がイメージしやすくなります。

年収400万円・夫婦子ありの場合

同じ年収でも、家族構成によって控除の上限額は大きく異なります。

たとえば、「夫婦と子ども2人(大学生+高校生)」がいる世帯では、扶養控除が大きくなるため、独身よりも控除の上限は低くなります。

| 項目 | 夫婦+子2人 | 独身 |

|---|---|---|

| 上限額(目安) | 約21,000円 | 約42,000円 |

| 自己負担 | 2,000円 | 2,000円 |

| 控除される額 | 約19,000円 | 約40,000円 |

※出典:楽天ふるさと納税「シミュレーション早見表」(2025年10月時点)

※金額はあくまで目安です。年収・控除内容・家族構成により実際の上限額は変動します。

同じ年収でも、こんなに差が出るんだね。

そうだね。扶養がある分、税金が少なくなるから、控除の上限もそのぶん低くなるんだよ。

年収500万円の場合

年収が上がると、納める税金も増えるため、控除できる上限額も高くなります。

ただし、こちらも家族構成によって差が出る点は同じです。(※夫婦と子ども2人=大学生+高校生のケース)

| 項目 | 夫婦+子2人 | 独身 |

|---|---|---|

| 上限額(目安) | 約36,000円 | 約61,000円 |

| 自己負担 | 2,000円 | 2,000円 |

| 控除される額 | 約34,000円 | 約59,000円 |

※参考:楽天ふるさと納税「シミュレーション早見表」(2025年10月時点)

※金額はあくまで目安です。年収・控除内容・家族構成により実際の上限額は変動します。

収入が上がると寄付できる金額も増えるけど、やっぱり家族構成で変わるんだね。

そうそう。だからこそ、シミュレーションを使って「自分にとっての上限額」をしっかり確認しておくのが大事なんだ。

このように、上限額は「年収×家族構成」で大きく変動します。

上限額を把握したら、次はどんな返礼品を選ぶかチェックしてみましょう。

※楽天ふるさと納税の中でも人気&節約効果が高い5品をこちらで紹介しています。

※気になる返礼品が決まったら、次は 寄付手順(楽天)のやり方も写真で確認しておきましょう。

上限額を超えるとどうなる?

ふるさと納税では、控除の上限額を超えた寄付分はすべて自己負担になります。

つまり、「上限を超えた金額」は税金の控除対象にはならず、純粋な寄付扱いとなります。

たとえば、上限額が30,000円の人が50,000円を寄付した場合、控除されるのは上限の範囲である28,000円(=30,000円−2,000円)まで。

残りの20,000円は自己負担となり、返礼品を受け取れても「お得」とはいえません。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 上限額 | 30,000円 |

| 実際の寄付額 | 50,000円 |

| 控除される額 | 28,000円(=30,000円−2,000円) |

| 超過分の自己負担 | 20,000円(単なる寄付扱い) |

- 寄付先を決める前に「おおよその上限額」をシミュレーションで確認しておくと安心です。

- どれくらいまで寄付できるかを把握しておくだけで、無理なく制度を活用できます。

まとめ|ふるさと納税の上限額を理解しよう

ふるさと納税は「寄付すればするほど得をする」制度ではありません。

本当の「お得」は、自分の上限額の範囲内で寄付し、自己負担2,000円を上回る価値の返礼品を選ぶことによって生まれます。

今回の記事で紹介したポイントをおさらいしておきましょう。

- ふるさと納税には「控除される上限額」がある

- 上限を超えた寄付はすべて自己負担(単なる寄付)になる

- 源泉徴収票とシミュレーションを使えば上限額の目安を把握できる

上限額を理解しておけば、寄付計画を立てやすくなり、損をせずに安心して制度を活用できます。

「どれくらいまで寄付できるか」を把握したうえで、返礼品選びを楽しんでいきましょう。

なるほど、上限額を意識して返礼品を選べば、ムダなくお得に使えるのね。

そうなんだ。仕組みを知っておくだけで、ふるさと納税は「やらないと損」って言えるくらい魅力的なんだよ。

「実際の寄付体験レビュー」や「おすすめの返礼品ジャンル」も紹介予定!ブログをフォローしてチェックしてみてくださいね。

※ふるさと納税の基本について復習したい方はこちらからご覧ください。

この記事を書いた人

会社員とWebライターの二刀流です。

超多忙な生活を送りながら、健康意識が高いミドル世代です。

毎日、愛猫とのふれあいが何よりのストレス解消法。

男性ならではの視点で、生活情報を発信しています。